[임방순 칼럼] 미·중 패권경쟁 시대 우리의 선택, 역사와 주변국에 답이 있다(1)

패권경쟁 시 가장 현명한 대응은 ‘승자 선택’이나 인조 정권은 명분론에 빠져 승자 선택 실패

오늘날은 미·중 패권경쟁 시대이다. 현재 우리는 미국과는 동맹 관계이고, 중국과는 ‘전략적 협력동반자’ 관계이다. 따라서 우리에게 미국과 중국은 모두 중요하며, 그래서 양국과 좋은 관계를 유지해야 하는 어려운 국가적 과제를 안고 있다. 이 과제에 대해 ‘미·중 패권경쟁 시대 우리의 선택, 역사와 주변국에 답이 있다’란 제목으로 총 9편의 연재를 시작한다. <편집자 주>

■ 주변 강대국의 패권경쟁에서 가장 현명한 대응은 ‘승자 선택’

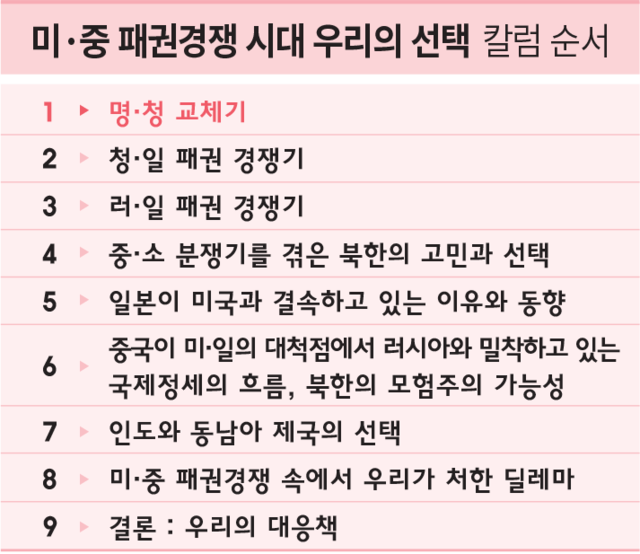

[뉴스투데이=임방순 前 국립인천대 교수] 먼저 우리 역사에서 일어났던 주변국의 패권 경쟁기를 살펴본다. 1∼3편은 명·청 교체기, 청·일 패권 경쟁기, 러·일 패권 경쟁기를 다룬다. 4편은 중·소 분쟁기를 겪은 북한의 고민과 선택을 다루고 이어 미·중 패권경쟁 상황에서 주요국 동향을 살펴본다. 5편은 일본이 미국과 결속하고 있는 이유와 동향을 알아보고, 6편은 중국이 미·일의 대척점에서 러시아와 밀착하고 있는 국제정세의 흐름과 이들의 지원을 받는 북한의 모험주의 가능성을 분석하며, 7편은 인도와 동남아 제국의 선택을 소개한다.

8편에서는 미·중 패권경쟁 속에서 우리가 처한 딜레마는 무엇인지를 알아보고, 9편은 결론으로 우리의 대응책을 제시하면서 이때 임진왜란 전후 사례를 인용하고자 한다.

필자의 이러한 시도는 국제정치적 시각과 역사적 사례를 연결해보겠다는 발상에서 비롯됐다. 오늘날 미·중 패권경쟁을 보는 국제정치학자들의 관점은 현 상황에만 머물러있지 않느냐는 개인적인 판단이 있었고, 역사학자들에게는 역사적 교훈과 현재 상황을 연계하려는 시도가 잘 보이지 않는다고 느꼈기 때문이다.

결론적으로 주변 강대국의 패권경쟁에서 가장 현명한 대응은 ‘승자를 선택’하는 것이다. 국제정치에서는 법과 정의보다 힘의 논리가 앞서고 의리보다 국익을 생각해야 하기 때문이다. 하지만 우리는 역사적으로 계속 패자를 선택해 어려움을 겪었다. 따라서 미·중 패권경쟁 시대에서는 ‘이기는 자’를 선택해야 한다. 그 중간 과정에서도 강자의 손을 잡고 있어야 하며, 동시에 도전자에게도 적대적이지 않아야 한다.

■ 인조 정권의 명분론은 허상이었고 병자호란 불러들인 시대착오

약 400여년 전 패권국 명(明)과 신흥 강국 청(淸)이 동북아에서 패권경쟁을 벌이고 있었다. 당시 조선의 인조 정권은 청을 미개한 오랑캐라고 무시하면서 명은 중화 문명국으로 섬겼다. 명이 임진왜란 때 조선을 살려주었다는 재조지은(再造之恩)의 틀에서 벗어나지 못하고, 명 일변도의 정책을 편 것이다. 이 정책을 ‘명분론’이라고 한다. 본 칼럼에서 언급된 역사적 사실은 한명기 명지대 교수의 ‘역사평설, 병자호란(1, 2권)’에서 인용·발췌해 요약한 내용이다.

인조는 명과 후금 사이에서 중립외교를 펼치던 광해군을 1623년 4월 실각시켰다. 반정 명분 중 하나는 광해군이 명과 의리를 저버렸다는 것이었다. 즉, 임진왜란 때 조선을 살려 준 명의 은혜를 망각하고, 오랑캐 후금과 협력했다는 이유였다. 인조 정권은 어떠한 상황에서도 ‘숭명배금(崇明排金)’이라는 반정 명분을 벗어난 적이 없었다. 당연히 국익은 명분에 가려 보이지 않았다.

인조 정권은 반정의 명분을 선명히 하기 위해 명 지원을 선언했다. 특히 평안도 철산군 가도(椵島)에 웅크리고 있던 명 장수 모문룡(毛文龍)을 지원하기로 약속했다. 모문룡은 1619년 사르후 전투에 참전했던 명군의 장수로서 후금에 패해 패잔병을 이끌고 평안북도로 흘러들어왔다. 후금에 의해 육로가 막혀 본국으로 철수할 수 없는 상황에서 평안도에 머물러있었다.

광해군은 조선에 들어와 요동수복을 떠벌리며 후금을 자극하는 모문룡이 장차 화근이 될 것을 우려해 그와 거리를 두고 요구 사항을 거절하는 등 가급적 멀리했다. 그러나 인조는 즉위하자마자 신료 남이공(南以恭)을 모문룡에게 보내 ‘조선은 마음을 같이해 협력할 준비가 돼 있으며, 모문룡의 요구사항에 대해 성의껏 돕겠다’라고 약속했다. 이러한 조선의 발언에 모문룡과 명은 반색했다.

그리고 인조는 명 신료 맹양지(孟養志)를 접견한 자리에서 “명이 출병 기일을 알려주면 병력을 동원해 후금 토벌에 동참하겠다”라고 약속했다. 맹양지는 1622년 조선에 와서 군사지원을 요청하려 했지만, 광해군이 병을 핑계로 만나주지 않자 조선에 계속 머물다가 1623년 4월 인조반정 이후 인조를 만난 것이었다. 맹양지가 언급하지도 않은 병력 동원을 인조가 먼저 거론한 것은 ‘오버’였다고 할 수밖에 없다.

■ 후금(청)의 국력이 명을 능가했지만 이를 무시하고 명분론에 고착

후금은 1627년 정묘호란을 통해 조선을 형과 아우의 관계로 굴복시킨 이후 국력이 더욱 강해지기 시작했다. 1631년 무렵에는 몽골 부족을 자신들의 세력권에 편입시켰고, 만주 일대의 명 장수들은 후금에 투항하기 시작했다. 특히 1633년 산동반도 등주(登州)에 있던 공유덕(孔有德)과 경중명(耿仲明)은 후금으로 귀순하면서 전함 185척과 수만의 병력, 그리고 최신의 홍이포(紅夷砲)를 대동했다. 명은 무너지고 있었고 후금이 대세를 장악하기 시작했다.

국력이 증대하고 있는 후금은 조선에 모문룡 문제를 정리하고, 명과 동일하게 대우할 것을 요구했다. 예를 들면 후금은 조선이 명 사신에게는 모든 관원이 말에서 내려 영접하면서 왜 자신들의 사신에게는 말 위에서 읍(揖, 간단한 예의)만 하는가, 명 사신들을 접대할 때는 금과 은으로 된 그릇을 쓰면서 자신들한테는 사기그릇을 사용하는가, 명에는 성절사(聖節使, 황제나 황후의 생일에 보내는 사신)를 보내면서 자신들에게는 왜 보내지 않는가 등이었다.

조선은 ‘황제의 나라 명과 형님의 나라 후금은 동일하지 않다’라고 설명했지만, 명을 군사적으로 압도하고 있는 후금은 이러한 조선의 논리를 수용하지 않았다. 후금의 불만이 커질 수밖에 없는 상황이었다. 1636년 홍타지이(皇太極)는 후금에서 대청(大淸)제국으로 국호를 변경하고 황제의 자리에 올랐으나 조선은 이를 인정하지 않았다. 축하사절로 청에 간 조선의 사신들은 홍타이지 앞에서 황제에 대한 예의를 표하지 않았다.

조선은 청이 명을 멸망시킬 수 있는 상황임에도 명을 섬기는 숭명배금 명분론에서 한치도 벗어나지 않았다. 청태종 홍타이지는 조선이 대청제국을 인정하지 않고 명과 사대관계를 유지하면서 명의 군사거점인 가도를 유지하는 상황을 방치할 수 없었다. 산해관을 넘어 북경으로 들어가기 전에 배후의 위협세력인 가도를 정리하고 조선을 복속시킬 필요가 있었다. 1936년 12월 병자호란은 그런 배경에서 발생했다.

■ 명은 조선에 ‘청 공격하지 말고 이 상태로 존재해 견제할 것’ 요구

명은 후금을 견제하기 위해 조선을 활용한다는 이이제이(以夷制夷) 구상에 변함이 없었다. 그러나 문제는 조선의 군사력이었다. 병자호란 발발 당시인 1636년 9월 명의 감군(監軍) 황손무(黃孫茂)가 명 황제의 칙서를 인조에 전달했다. 칙서에는 ‘조선이 청의 협박에도 굴하지 않은 것을 찬양한 뒤, 속히 명과 협력해 오랑캐를 토벌하라’라는 내용이 담겨 있었다.

그렇지만 현실을 확인한 황손무는 그해 10월 귀국 길에 오르면서 조선 조정에 서신을 보냈다. 그 안에는 “조선의 신료들은 현실을 제대로 모르고 있으며 조선은 청과의 관계를 끊어서는 안된다”라는 내용도 담겨 있었다, 황손무는 조선을 설득해 청과 싸움을 독려하기 위해 조선에 왔었다. 그러나 황손무가 본 조선은 청과 싸울 준비가 전혀 되어 있지 않았다.

그는 조선이 무모하게 청과 맞서다가 패망할 경우, 그나마 배후에서 청의 서진(西進)을 억제하는 역할을 하던 조선의 견제력마저 상실할 위험이 있다고 판단한 것이었다. 명은 조선에 ‘청을 공격해서 패망하지 말고 이 상태로 존재해서 청을 견제할 것’을 요구했다.

■ 인조 정권, 청이 명을 능가하는 시점부터 관계 적극 개선했어야

당시 인조가 취했던 조치들이 초래한 문제점과 시사점을 도출해 보자. 첫째, 인조가 반정 이후 명과 모문룡에게 “힘을 합쳐 오랑캐 후금을 치겠다”라는 발언은 적절하지 못했다. 이때야말로 광해군의 중립정책 같은 전략적 모호성이 필요할 때였다.

둘째, 정묘호란 이후 후금이 명을 능가하기 시작한 시점부터 새로운 강자인 후금과 관계를 적극적으로 개선했어야 했다. 이때 후금이 요구했던 핵심적인 사항은 무역 확대와 모문룡 제거였다. 후금은 확대된 영토를 통치하기 위해 생필품이 필요했으며 모문룡을 제거해 배후의 위협을 없애려 했다. 조선은 이 요구에 부응해 무역은 확대하고 모문룡과는 거리를 두어 후금을 안심시킬 필요가 있었다.

셋째, 홍타이지가 황제로 등극할 시점에서는 청의 우세가 확실해졌다. 이때에는 ‘몰락하는 자’ 명이 아니고 ‘이기는 자’ 청을 바라보면서 명분을 벗어던지고 실리를 추구해야 했다. 새로운 강자를 인정하면서 조선은 청의 배후를 위협하거나 공격하지 않는다는 신호를 보냈어야 했다. 이것은 조선이 멸망하지 않고 존속해 청의 배후를 견제하라는 명의 요구도 충족시키는 조치이기도 했다.

조선 인조 정권은 남한산성 농성 45일 만인 1637년 1월 28일 청에 항복하는 정축화약(丁丑和約)을 체결하고 이틀 후 인조는 남한산성에서 내려와 청태종에게 무릎 꿇고 이마를 땅에 조아리고 부딪히는 삼전도 굴욕을 당했다. 조선이 오랫동안 지녀왔던 숭명배금 명분론은 허상임이 드러났고, 조선이 섬겼던 명은 단 한 명의 구원병도 보내주지 못했다.

조선은 이때 명을 떠나서 청과 군신 관계를 맺고 섬기게 됐다. 조선은 오랫동안 지녀왔던 숭명배금의 명분도 잃었고 백성과 왕조를 보존하는 실리도 잃었다. 인조는 청에 끌려가지 않았음을 다행으로 여겼지만 50만 백성은 청으로 끌려가 온갖 고초를 겪었다. 인조 정권이 이들을 지켜주지 못했기 때문이다.

■ 명·청 교체기와 미·중 패권경쟁 유사해 대응 잘못하면 큰 참화 예상

약 400여년 전 조선의 인조 정권이 명·청 교체기 위기 상황에서 취했던 조치들을 오늘날과 대비시켜 보자. 같은 점은 첫째, 강대국의 패권경쟁 상황이다. 당시는 명과 청의 패권경쟁이었고, 현재는 미국과 중국이 패권경쟁을 하고 있다. 둘째, 조선 시대나 오늘날이나 정치권이 그 심각성과 위험성을 잘 인식하지 못해 대응도 안이하고 미숙한 것 같아 우려스럽다.

다른 점은 첫째, 명·청의 패권경쟁은 20여년 만에 승자가 결정됐으나 미·중 패권경쟁은 언제까지 지속될 지 알 수 없으며, 최종 승자를 가려내기도 어렵다. 둘째, 한반도가 남북한으로 분단된 상황에서 미국과 동맹인 한국이 한편이 되고 중국과 긴밀한 북한이 다른 편이 돼서 서로 충돌할 개연성이 있다. 우리는 조선 시대에 없던 민족을 통일해야 하는 과제까지 안고 있다.

셋째, 조선 시대에는 무능하고 못난 국왕 인조를 정당하게 교체할 방법이 없어 인조는 27년간 집권했다. 그러나 한국은 선거라는 제도를 통해 최고 지도자와 집권 정당을 선택할 수 있어 정책 수정이 가능하다. 그렇지만 집권당 교체에 따른 정책의 변화는 정책의 일관성을 훼손하는 문제점과 동시에 자칫 국내 정쟁의 소지가 될 수 있다.

넷째, 오늘날 한국의 국력과 군사력이 조선과 비교할 수 없이 강하다. 한국은 세계 10대 무역국이며 군사력도 세계 6위로 인정받고 있다. 그러나 변함없는 것은 우리 주변 강대국이 서로 패권경쟁을 벌인다는 사실이다. 대응을 잘못한다면 큰 참화를 입을 수 있다. (2편에 계속)

임방순 프로필 ▶ ‘어느 육군장교의 중국 체험 보고서’ 저자. 前 국립인천대 비전임교수(북한학 박사), 前 주중 한국대사관 육군무관, 前 국방정보본부 중국담당관

BEST 뉴스

댓글 (0)

- 띄어 쓰기를 포함하여 250자 이내로 써주세요.

- 건전한 토론문화를 위해, 타인에게 불쾌감을 주는 욕설/비방/허위/명예훼손/도배 등의 댓글은 표시가 제한됩니다.